Grifflängentechnik, Lecher-Antenne, Abstimmung auf eine Wellenlänge

1. Lecherantenne2. Tensor, Biegeschwinger

siehe auch handhabung.htm kopf-sensor.htm

1. Lecherantenne

Elektromagnetische Wellen lassen sich mit einem auf die zu erwartende Frequenz abgestimmten Resonanzkreis verstärkt empfangen. stehende Welle

Bei der "Lecher-Antenne" handelt es sich um eine abstimmbare Antennenschaltung des Physikers Reinhard Schneider.

Vom Prinzip her wirkt der obere spitze Teil mit dem Kurzschlußschieber als Resonanzkreis, der über die abgewinkelten Griffe mit den Händen des Rutengängers verbunden ist. Lecherleitung

Mit der Verschiebung des Kurzschlußschiebers verändert man die Resonanzfrequenz oder -Wellenlänge.

Die Technik zur Abstimmung auf eine Resonanzfrequenz ist vergleichbar mit der beim Mikrowellenresonator. Resonanz

Diese Antenne ist nicht nur als Wünschelrute nutzbar, sondern offensichtlich reagiert der Rutengänger auch bei elektromagnetischen Resonanzen, die man mit Hilfe eines Senders in der Rute anregt.

/Purner, 1988, S. 64/

Einführungslehrgang bei

Reinhard Schneider:... «Besonders überzeugend wirkte in

diesem Zusammenhang ein Versuch mit einem Meßsender, durch

dessen Inbetriebnahme Herr Schneider offenbar bei allen

Beteiligten, die eine bestimmte Rutenlänge und

Ausgangshaltung eingenommen hatten, einen Rutenausschlag

herzurufen imstande war.»

Electromagnetic waves can be received amplified with a resonant circuit tuned to the expected frequency.

The "Lecher antenna" is a tunable antenna circuit designed by the physicist Reinhard Schneider.

In principle, the upper pointed part with the short-circuit slider acts as a resonant circuit, which is connected to the dowser's hands via the angled handles.

By moving the short-circuit slider, one changes the resonance frequency or wavelength.

The technique for tuning to a resonance frequency is similar to that used with the microwave resonator.

This antenna is not only usable as a dowsing rod, but apparently the dowser also reacts to electromagnetic resonances, which one stimulates with the help of a transmitter in the rod.

/Purner, 1988, p. 64/

Introductory course with Reinhard Schneider:... "In this context, an experiment with a measuring transmitter had a particularly convincing effect. By putting it into operation, Mr. Schneider was apparently able to call up a dowsing rash in all participants who had assumed a certain dowsing rod length and starting position."

Electromagnetic waves can be received amplified with a resonant circuit tuned to the expected frequency.

The "Lecher antenna" is a tunable antenna circuit designed by the physicist Reinhard Schneider.

In principle, the upper pointed part with the short-circuit slider acts as a resonant circuit, which is connected to the dowser's hands via the angled handles.

By moving the short-circuit slider, one changes the resonance frequency or wavelength.

The technique for tuning to a resonance frequency is similar to that used with the microwave resonator.

This antenna is not only usable as a dowsing rod, but apparently the dowser also reacts to electromagnetic resonances, which one stimulates with the help of a transmitter in the rod.

/Purner, 1988, p. 64/

Introductory course with Reinhard Schneider:... "In this context, an experiment with a measuring transmitter had a particularly convincing effect. By putting it into operation, Mr. Schneider was apparently able to call up a dowsing rash in all participants who had assumed a certain dowsing rod length and starting position."

Viele Rutengänger nutzen diese einstellbaren Ruten mit gutem Erfolg, weil sich verschiedene Reizzonen durch ihre Wellenlängen unterscheiden lassen. Es ist allerdings nicht klar, ob sie beim Gehen die physikalische Einstellung der Rute ausnutzen oder sich nur mental auf das zu suchende Objekt einstellen.

Mentale Wirkungsweise

Wie unten das Beispiel mit dem Taschenrechner-Display zeigt, kann es ausreichen, auf die Rute einen Zettel zu kleben mit der Beschriftung der zu findenden Wellenlänge oder der Fragestellung. Wenn der Rutengänger sich dann auf die Angaben auf dem Zettel konzentriert, könnte er mit dieser Konstruktion erfolgreich arbeiten.

Physikalische Wirkungsweise

Wenn ein Versuchleiter bei einer Lecher-Antenne die entsprechenden Einstellungen (kapazitiv/induktiv, Yin/Yang, Wellenlänge usw.) vornimmt und einen Proband ohne Kenntnis der Einstellungen bzw. der Fragestellung mit dieser Rute arbeiten läßt, dann kann er auch zu entsprechend passenden Rutenausschlägen kommen.

Many dowsers use these adjustable rods with good success because different stimulus zones can be distinguished by their wavelengths. However, it is not clear whether they take advantage of the physical setting of the rod when walking or just mentally tune into the object they are searching for.

Mental mode of action

As the example below with the calculator display shows, it can be sufficient to stick a note on the rod with the inscription of the wavelength to be found or the question. If the dowser then concentrates on the information on the piece of paper, he could work successfully with this construction.

Physical mode of action

If a test leader makes the appropriate settings (capacitive/inductive, yin/yang, wavelength, etc.) for a Lecher antenna and lets a test person work with this rod without knowledge of the settings or the question, then he can also arrive at appropriate rod deflections.

Eine ausführliche Behandlung der Resonanzphänomene hat Willem Busscher erarbeitet /Busscher/.

Hier eine Zusammenfassung seiner Darstellungen

- Seine Experimente mit abstimmbaren Ruten zeigen, daß

sich die Wellenlänge eines gegebenen Objektes

mit einer Genauigkeit von plusminus 0,5 mm bestimmen läßt. busscher

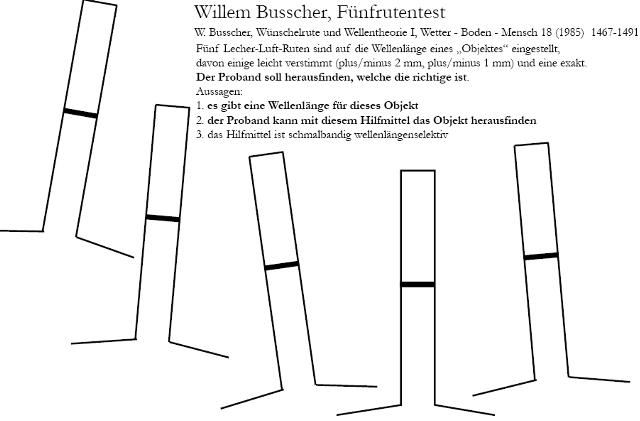

- Durch ausgefeilte Experimente beispielsweise mit dem "Fünfrutentest" (Abb. 01) hat Busscher erstaunliche Ergebnisse bei Doppelblindversuchen erzielt:

- Fünf Ruten (Abb. 07) sind auf unterschiedliche

Wellenlängen eingestellt, eine davon ist exakt, die

anderen sind

jeweils um plusminus 1 und 2 mm verstimmt. http://www.wifuer.de/html/luft-lecher-leitung.html

Äußerlich sind die Ruten nicht unterscheidbar, da die kleine Verstimmung nicht ohne Meßgerät erkennbar ist.

- Der Proband nimmt der Reihe nach (aber verdeckt) einzeln jede dieser Ruten und probiert, ob sie auf die Resonanzbedingung eingestellt ist.

- Dieser Versuch wird mehrmals wiederholt.

- Wenn bei jedem Versuch die Zufallswahrscheinlichkeit 1/5 ist, dann hat man schon nach 5 Versuchsreihen eine Zufallswahrscheinlichkeit von 1/5 * 1/5 * 1/5 * 1/5 * 1/5, also etwa 1/3000.

- Busscher erreicht nach eigenen Angaben 80 % Trefferrate, er hat aber auch Rutengänger beobachtet, die jedesmal die richtige Rute nennen konnten (100% Trefferrate).

- In einem anderen Experiment hat Busscher gezeigt, daß

es jedoch einen entscheidenden Unterschied zwischen

elektromagnetischer Anregung und solcher beispielsweise

durch einen geobiologischen Reizstreifen ("Wüst-Wellen")

gibt. (Ost-West-Streifen des Hartmanngitters)

/Busscher, 1985, S. 1479/:

Man suche sich eine charakteristische Wellenlänge eines Reizstreifens und stimme einen Frequenzgenerator auf diese Wellenlänge ab. Dann teste man mit der Rute sowohl die Empfindlichkeit für den Reizstreifen als auch für die Wellen aus dem Generator. Bei beiden Anregungen sollte die Rute kräftig ausschlagen.

Wenn man nun bei der für elektromagnetische Wellen abgestimmten Rute einen kleinen Kondensator einlötet, dann verstimmt sich damit wie erwartet die Resonanzfrequenz. Die Rute wird dann für diese Wellenlänge unempfindlicher.

War die Rute vorher für den Reizstreifen optimal abgestimmt, dann beeinflußt ein Zusatzkondensator die Einstellung für den Rutengänger nicht.

Korrigiert man nun die mechanische Abstimmung so, daß die elektromagnetische Resonanz wieder zu merken ist, dann ist die Rute jedoch für den Reizstreifen unempfindlich.

Somit folgt, daß die beim Gitterstreifen auftretenden "Wüst-Wellen" nicht elektromagnetischer Natur sein können.

- Mit einer raffinierten Anordung aus zwei per Relais

periodisch geschalteten Ruten (Sender und Empfänger) hat

Busscher die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen

eines Gitterstreifens bestimmt

(in Anlehnung an die Fizeau-Methode zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit) /Busscher, 1985, S. 1478/.

Seine Messungen ergeben Ausbreitungsgeschwindigkeiten von etwa 10 m/s.

Der genaue Wert hängt von der Wellenlängen ab. (vergleichbar mit Wasserwellen Wellen )

- Welche Einstellung für das zu suchende Objekt korrekt ist, testet Busscher, in dem er sich auf das Objekt mental einstellt und dabei den Schieber mechanisch verstellt bis die Rute ausschlägt. Dabei zieht er den Schieber mit einem Bindfaden am Fuß.

Here is a summary of his presentations

His experiments with tunable rods show that the wavelength of a given object can be determined

can be determined with an accuracy of plusminus 0.5 mm. busscher

By means of sophisticated experiments, for example with the "five-rod test" (Fig. 01), Busscher has achieved

astonishing results in double-blind experiments:

Five rods (fig. 07) are set to different wavelengths, one of them is exact, the others are

are each out of tune by plusminus 1 and 2 mm. http://www.wifuer.de/html/luft-lecher-leitung.html

Externally, the rods are not distinguishable, as the small detuning is not recognisable without a measuring device.

The test person takes each of these rods in turn (but concealed) and tries whether it is tuned to the resonance condition.

This experiment is repeated several times.

If the random probability is 1/5 for each test, then after only 5 test series one already has a random probability

of 1/5 * 1/5 * 1/5 * 1/5, i.e. about 1/3000.

According to Busscher, he achieves an 80% hit rate, but he has also observed dowsers who were able to

name the correct rod every time (100% hit rate).

In another experiment Busscher has shown that there is a decisive difference between electromagnetic excitation and

such, for example, by a geobiological stimulus strip ("desert waves").

(East-West strip of the Hartmann grid) /Busscher, 1985, p. 1479/:

One looks for a characteristic wavelength of a stimulus strip and tunes a frequency generator to this wavelength.

Then test with the rod both the sensitivity to the stimulus strip and to the waves from the generator.

The rod should deflect strongly for both stimuli.

If you solder a small capacitor into the rod that is tuned for electromagnetic waves, the resonance

frequency will be detuned as expected. The rod then becomes less sensitive to this wavelength.

If the rod was previously optimally tuned for the stimulus strip, then an additional capacitor does not affect

the setting for the dowser.

If the mechanical tuning is corrected so that the electromagnetic resonance is noticeable again, then the rod is insensitive to the stimulus strip.

Thus it follows that the "desert waves" occurring with the grid strip cannot be of an electromagnetic nature.

Busscher determined the speed of propagation of the waves of a grid strip with an ingenious arrangement

of two rods (transmitter and receiver) periodically switched by a relay.

(following the Fizeau method for determining the speed of light) /Busscher, 1985, p. 1478/.

His measurements result in propagation speeds of about 10 m/s.

The exact value depends on the wavelength. (comparable with water waves )

Busscher tests which setting is correct for the object to be searched for by mentally adjusting the slider

until the rod swings out. He pulls the slider with a string at the foot.

|

| Abb. 01:

Fünfrutentest, Willem Busscher (FB) |

Polarisierung

Bei Mikrowellen verwendet man Magnete zusammen mit Polarisationsfiltern, um die Ausbreitungsrichtung in einem Hohlleiter festzulegen (Einbahnstraße), einen sogenannten Faraday-Rotator. Polarisation

Wo ist das Polarisationsfilter bei der Lecherantenne von R. Schneider?

With microwaves, magnets are used together with polarisation filters to determine the direction of propagation in a waveguide (one-way street), a so-called Faraday rotator.

Where is the polarisation filter in the Lecher antenna by R. Schneider?

s. a. /Lüdeling/

-------- noch in Arbeit ???

s. a. W. Busscher http://www.wifuer.de/html/forschung.html

https://web.archive.org/web/20160713055355/http://www.wifuer.de/

« Die radiästhetische Wellen

werden aufgeteilt in zwei Qualitäten: rechts drehend,

positiv aufladend, und links drehend, negativ abladend.

Bisher ist es mir nicht gelungen, jemanden zu finden, der

im Doppelblindversuch, mit dem Magnetstäbchen in dem Griff

der Lecherantenne, dazu fähig war (ähnlich wie bei der

Lecherantenne).

Eine eigene Überprüfung ist einfach durchzuführen mit einem nicht geknickten farblosen Magnetstäbchen. Das Magnetstäbchen wird blind gedreht, eingesteckt, die Polarität wird gemutet, und nachher wird mit einem Kompass festgestellt, ob das Ergebnis falsch oder richtig war. 3 mal 10, also 30 Mutungen insgesamt, reichen für eine Entscheidung aus, ob man fähig ist um die Polarität mit dem Magnetstäbchen zu bestimmen.

Wenn jemand der Meinung ist, dass er oder sie es kann, bitte ich Sie, sich bei mir zu melden.»

The radiesthesic waves are divided into two qualities: right-turning, positively charging, and left-turning, negatively discharging. So far I have not been able to find anyone who was able to do this in a double-blind test, with the magnetic rod in the handle of the Lecher antenna (similar to the Lecher antenna).

It is easy to carry out your own test with an unbent colourless magnetic rod. The magnetic rod is turned blindly, inserted, the polarity is muted, and afterwards a compass is used to determine whether the result was wrong or right. 3 times 10, i.e. 30 mutations in total, are sufficient to decide whether one is capable of determining the polarity with the magnetic rod.

If anyone feels that he or she can, please get in touch with me."

Eine eigene Überprüfung ist einfach durchzuführen mit einem nicht geknickten farblosen Magnetstäbchen. Das Magnetstäbchen wird blind gedreht, eingesteckt, die Polarität wird gemutet, und nachher wird mit einem Kompass festgestellt, ob das Ergebnis falsch oder richtig war. 3 mal 10, also 30 Mutungen insgesamt, reichen für eine Entscheidung aus, ob man fähig ist um die Polarität mit dem Magnetstäbchen zu bestimmen.

Wenn jemand der Meinung ist, dass er oder sie es kann, bitte ich Sie, sich bei mir zu melden.»

The radiesthesic waves are divided into two qualities: right-turning, positively charging, and left-turning, negatively discharging. So far I have not been able to find anyone who was able to do this in a double-blind test, with the magnetic rod in the handle of the Lecher antenna (similar to the Lecher antenna).

It is easy to carry out your own test with an unbent colourless magnetic rod. The magnetic rod is turned blindly, inserted, the polarity is muted, and afterwards a compass is used to determine whether the result was wrong or right. 3 times 10, i.e. 30 mutations in total, are sufficient to decide whether one is capable of determining the polarity with the magnetic rod.

If anyone feels that he or she can, please get in touch with me."

Einstellbare Qualitäten

Reinhard Schneider 1996 Video https://www.youtube.com/watch?v=0R3-iEG1wj0

Abweichungen von Original-LA-Werten in der Grifflängentechnik zu Nachbauten der Lecherantenne

|

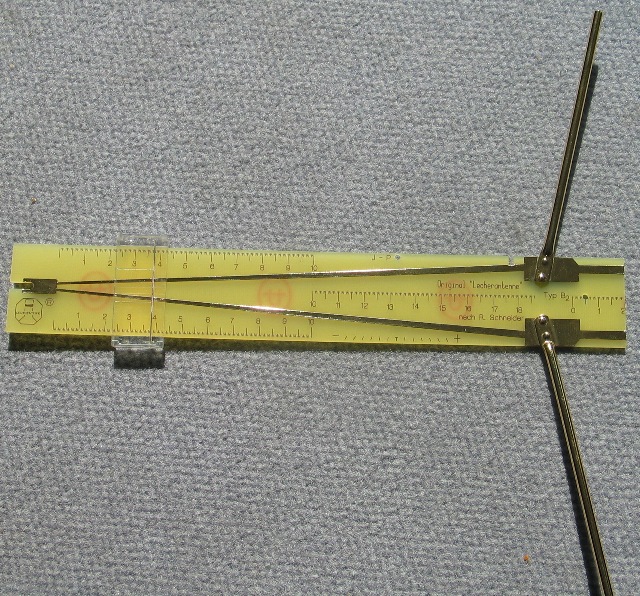

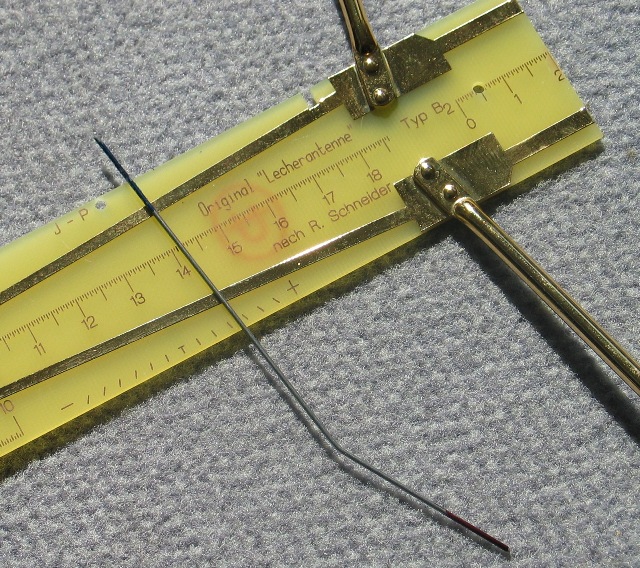

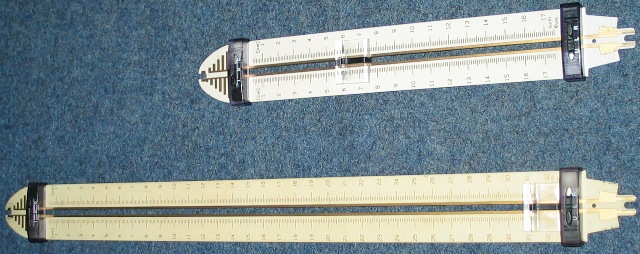

| Abb. 02: "Lecherantenne" nach Konstruktion des

Physikers Reinhard Schneider, "Lecher antenna" according to the design of the physicist Reinhard Schneider s.a. /Lüdeling/ (FB) |

|

| Abb. 03: Mit einem Schieber läßt

sich der Wellenlängenbereich der Antenne einstellen.

(Erfahrene "Schneider-Anhänger" werden merken, daß bei diesem Foto der Schieber falsch d.h. umgekehrt montiert ist. Der "Kurzschlußdraht" gehört nach links.) Bei der Antenne des Autors, die seit etwa fünf Jahren unbenutzt im Schrank lag, ließ sich ein schon von Busscher früher beobachtetes Problem feststellen. Dies ist möglicherweise nur ein Einzelfall, der nicht zu verallgemeinern ist. Es sollte natürlich jedem Rutengänger beim Arbeiten auffallen, wenn er mit diesen Geräten arbeitet. Problem: Bei dieser Antenne ist der "Kurzschlußdraht" so tief in den Schieber eingesetzt, daß er nahezu keinen Kontakt zu den V-förmigen Leiterbahnen hat und somit nicht als Schleifkontakt wirken kann. (Dies läßt sich nachweisen, wenn man auf den Leiterbahnen Tinte antrocknen läßt und die Kratzspuren in der angetrockneten Tinte nach Bewegen des Schiebers beobachtet.) The wavelength range of the antenna can be adjusted with a slider. (Experienced "Schneider followers" will notice that in this photo the slider is mounted incorrectly, i.e. upside down. The "short-circuit wire" belongs to the left). In the case of the author's antenna, which had been lying unused in a cupboard for about five years, a problem was found which Busscher had already observed earlier. This is possibly only an isolated case which cannot be generalised. It should, of course, be noticed by any dowser when working with these devices. Problem: In this antenna, the "short-circuit wire" is inserted so deeply into the slider that it has almost no contact with the V-shaped conductor paths and thus cannot act as a sliding contact. (This can be proved by letting ink dry on the conductors and observing the scratch marks in the dried ink after moving the slider). (FB) |

|

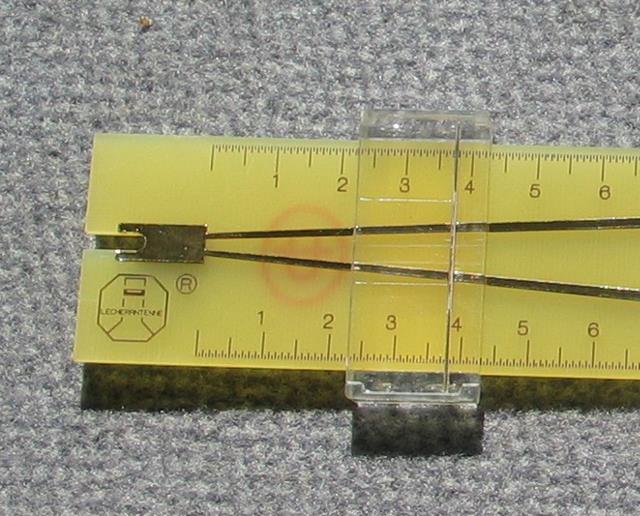

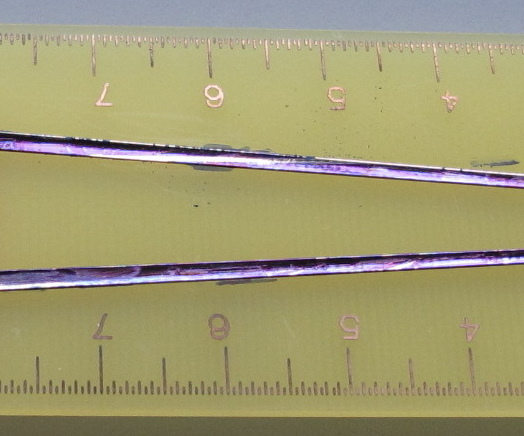

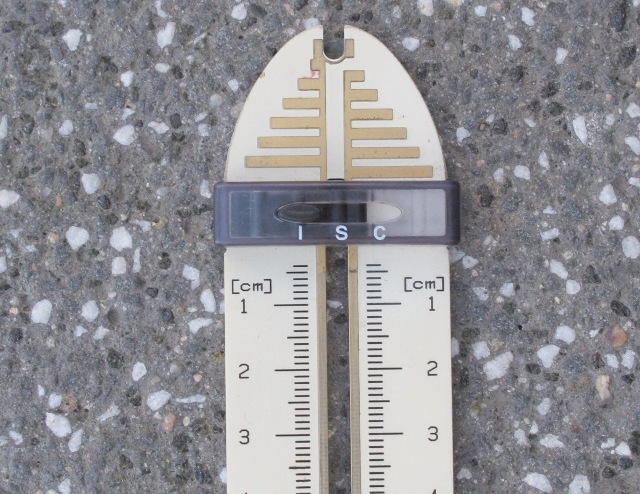

| Abb. 03a und

03b: Nicht an allen Stellen durchgängiger Kontakt! Die vergoldeten Bahnen sind mit einem Filzstift eingefärbt. Der Schieber mit dem "Schleifdraht" (rechts im Bild) wurde mehrmals über die gesamte Länge hin- und hergeschoben. Oben im Bereich von 5 bis 6 cm gibt es eine Abschabung der Farbe. Beim unteren Leiter sieht man nur ab und zu an den Rändern blanke Stellen. Not continuous contact at all points! The gold-plated tracks are coloured with a felt-tip pen. The slider with the "grinding wire" (on the right in the picture) has been moved back and forth several times over the entire length. At the top in the area of 5 to 6 cm there is a scraping of the colour. On the lower conductor, you can only see bare spots at the edges from time to time. (FB) |

|

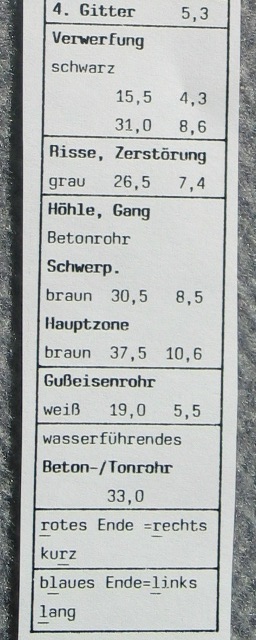

| Abb. 04: Der

kleine Draht ist magnetisiert und soll die

Polarisationsrichtung der empfangenen Strahlung

definieren, wenn man den Draht in die linke der

beiden Griffhülsen geschoben hat. The small wire is magnetised and is supposed to define the polarisation direction of the received radiation when the wire is pushed into the left of the two handle sleeves. (FB) |

|

| Abb. 05: Abfrage von unterschiedliche

Qualitäten: Der Schieber auf der langen Schleifbahn kann in zwei Stellungen benutzt werden: Schleifdraht auf der Oberseite ("induktiv" ) und auf der Rückseite ("kapazitiv"). Über einen zusätzlichen Yin-Yang Schieber läßt sich selektiv nach "Yin" oder "Yang" suchen. Query of different qualities: The slider on the long abrasive track can be used in two positions: The wire on the top side ("inductive") and on the back side ("capacitive"). An additional Yin-Yang slider can be used to selectively search for "Yin" or "Yang".(FB) |

|

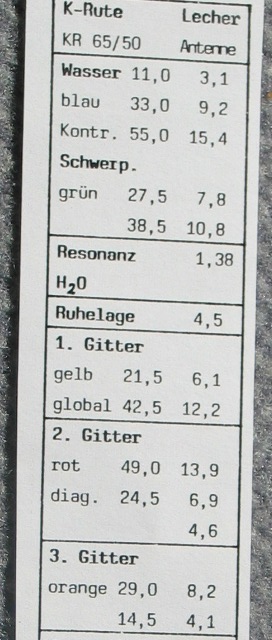

| Abb. 06: Erfahrungswerte (in cm)

für die Einstellung des Schiebers,

"Grifflängenmethode" bei einer K-Rute

(Kunststoff-Rute) und einer Lecher-Antenne Empirical values (in cm) for the adjustment of the slider, "grip length method" for a K-rod (plastic rod) and a Lecher antenna (FB) |

|

| Abb. 07: Kunststoff-Rute, die

Draht-Länge von einer Hand bis zur Spitze der Rute

ist die Grifflänge. Plastic rod, the wire length from one hand to the tip of the rod is the handle length. (FB) |

|

| Abb. 07a: Kunststoff-Rute mit Skalen

zum Einstellen der richtigen Grifflänge Plastic rod with scales for setting the correct handle length (FB) |

|

| Abb. 07b: Kunststoff-Rute mit

Markierungen für die richtigen Grifflängen Plastic rod with markings for the correct grip lengths (FB) |

|

| Abb. 08: Aus der

Wünschelrutenausstellung von Dr. Hans Dieter

Langer. Ausstellung From the dowsing rod exhibition by Dr. Hans Dieter Langer. (FB) |

|

| Abb. 09: Lecherrute, "H3-Antenne" (Lüdeling

& Co), an den Enden sitzen Schalter, mit denen

man die Art des Abschlußwiderstandes einstellen

kann. Am linken Ende ist eine Gitterstruktur

angebracht, so wie man sie bei einer breitbandigen

Antenne finden kann. breitband

Lecher rod, "H3 antenna" (Lüdeling & Co), there are switches at the ends with which you can set the type of terminating resistor. At the left end there is a grid structure, just like you would find on a broadband antenna. (FB) |

|

| Abb. 10: Schalterstellung: Unipolar,

Links, Rechts, (polarisiert) darunter ein Stecker mit einem Mikrofon für Akustische Effekte. Switch position: unipolar, left, right, (polarised). below a plug with a microphone for acoustic effects. (FB) |

|

| Abb. 11: Schalter für Inductiv, Semiconductor,

Capacitive Switches for inductive, semiconductor, capacitive (FB) |

|

| Abb. 012: Bei

dieser H3-Antenne wird die Wellenlänge nicht

mechanisch mit einem Schieber eingestellt, sondern

die Wellenlänge wird als Zahlenwert in einen

Taschenrechner eingegeben. Dann wirkt die Selektion des Rutengängers rein mental. Der Entwickler - ein erfahrener Rutengänger - schwört auf diese Technik. With this H3 antenna, the wavelength is not set mechanically with a slider, but the wavelength is entered as a numerical value into a calculator. Then the selection of the dowser works purely mentally. The developer - an experienced dowser - swears by this technique. (FB) |

|

| Abb. 013: Die

Taschenrechner-Rute im Einsatz. The calculator rod in action. (FB) |

|

| Abb. 14: Luft-Lecher-Leitung von Willem

Busscher. Mit dem Schieber aus Messing läßt sich die

"Einstell-Länge" verändern und das System auf eine

Resonanzwellenlänge einstellen. So wie es Busscher

beschreibt, ist das Gerät sowohl für

elektromagnetische Wellen als auch für "Wüst-Wellen"

resonanzfähig. Der Mensch greift mit seinen beiden Händen an den seitlichen Stäben die Information ab. busscher (Willem Busscher, http://www.wifür.de/html/luft-lecher-leitung.html) Air-Lecher conduit by Willem Busscher. With the brass slider, the "setting length" can be changed and the system can be set to a resonance wavelength. As Busscher describes it, the device is capable of resonating for electromagnetic waves as well as for "desert waves". The person picks up the information with both hands on the side bars. |

|

| Abb. 15: W. Busscher mit elektrisch

verstellbarer Antenne (FB) |

|

| Abb. 16: Einteilung in cm (FB) |

2. Tensor, Biegeschwinger

Bei einem Federpendel (eine Masse hängt an einer senkrechten Schraubenfeder) gilt näherungsweise:

Frequenz = 2 Pi * Wurzel (Federkonstante / Masse)

Für die Biegeschwingung von einem Stab, der aus dem gleichen Material wie die Schraubenfeder besteht (d.h. der Durchmesser ist sehr klein im Vergleich zur Länge des Drahtes) gibt das Entsprechende.

Vergrößert man die Länge oder die Masse schwingt das System langsamer.

(In der Baustatik bezeichnet man einen Aufbau mit im Vergleich zur Länge dicken Balken mathematisch:

"Kragbalken mit Endmasse". Dort ist die Berechnung der Frequenz viel komplizierter.)

Durch Verschieben des Korkens läßt sich an eine für die Muskelbewegung des Handgelenks passende Frequenz einstellen.

Als günstig hat sich etwa 3,5 Schwingunen pro Sekunde ergeben.

Viele kommerzielle Tensoren schwingen sehr viel langsamer, da dauert es sehr viel länger, bis man eine Antwort erhält.

Gebrauch:

Mit dem Tensor kann man eine aus dem Unterbewußtsein kommende Antwort auf eine bewußt gestellte Frage bekommen.

Das Gerät dient somit zur Kommunikation mit dem Unterbewußtsein des Fragenden.

Mögliche Antworten sind je nach Training z.B. ja, nein, weiß nicht, rechts/links, stark/schwach

Beim Gebrauch hält der Fragende den Federstab waagerecht und wirft mit Muskelkraft eine Schwingung in horizontaler Richtung an. Mit ein wenig Übung kann er

- die Masse dauerhaft schwingen lassen, ohne daß er

willentlich eingreifen muß,

- und mit etwas Training zulassen, daß sein

Unterbewußtsein die Antwort auf die Frage gibt, indem es

die Muskelbewegung so beeinflußt, daß sich die

Schwingungsrichtung ändert.

z.B. von links-rechts nach oben/unten, kreisend links, kreisend rechts, stark/schwach.

Frequency = 2 Pi * square root (spring constant / mass).

For the bending vibration of a rod made of the same material as the coil spring (i.e. the diameter is very small compared to the length of the wire), the same applies.

If you increase the length or the mass, the system vibrates more slowly.

(In structural analysis, a structure with thick beams in comparison to the length is called mathematically:

"cantilever beam with end mass". There, the calculation of the frequency is much more complicated).

By moving the cork, the frequency can be adjusted to suit the muscle movement of the wrist.

A favourable frequency has been found to be about 3.5 oscillations per second.

Many commercial tensors oscillate much slower, so it takes much longer to get a response.

Usage:

With the tensor one can get an answer coming from the subconscious to a consciously asked question.

With the tensor one can get an answer coming from the subconscious to a consciously asked question.

The device thus serves to communicate with the subconscious of the questioner.

Possible answers are, for example, yes, no, don't know, right/left, strong/weak.

When using the device, the questioner holds the spring rod horizontally and uses muscle power to cause a vibration in a horizontal direction. With a little practice he can

make the mass vibrate permanently without any voluntary intervention,

and with a little training allow his subconscious to answer the question by influencing the muscle movement to change the direction of the vibration.

E.g. from left-right to up/down, circling left, circling right, strong/weak.

|

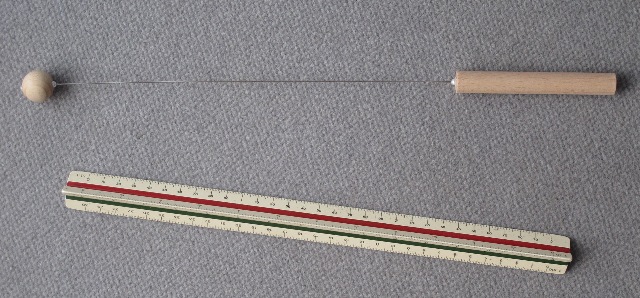

| Abb. 02-01: unterer Tensor: Korken

einer Weinflasche, Stahldraht 0,8 mm und M6

Hutmutter, Heißkleber, schwingt mit 3,5 Hz oberer Tensor: dünnerer und kürzerer Draht 0,6 mm, schwingt auch mit etwa 3,5 Hz lower tensor: cork of a wine bottle, steel wire 0.8 mm and M6 cap nut, hot glue, vibrates with 3.5 Hz Upper tensor: thinner and shorter wire 0.6 mm, also vibrates with about 3.5 Hz (FB) |

|

| Abb. 02-02: längerer Draht, andere

Masse, schwingt sehr viel langsamer longer wire, different mass, oscillates much slower (FB) |

|

| Abb. 02-03: dünner Draht, kurze Länge thin wire, short length (FB) |

|

www.biosensor-physik.de | (c)

15.11.2007- 09.12.2024 F.Balck |

© BioSensor-Physik 2024 · Impressum